こんにちは!のとむらです。ブッシュクラフトで色々なナイフを使い比べているうちに、それぞれの特性やメリットデメリットが分かってきて…

自分が理想とするブッシュクラフトナイフ像が見えてきました。

そこで当ブログを通して、自分なりの研究結果をレポートしていきたいと思います。

第11弾は、バトニングに特化したナイフについてです。

バトニングとは?

ナイフを楔にして薪を割る技法のこと。

木材かゴムハンマーでブレードの背を叩いて引き裂いていくやり方が一般的です。

下に薪割り台や木の板を敷かないと、地面に打ち付けたときにほぼ100%刃こぼれするので、注意が必要な作業でもあります。

また、ナイフの軌道に太ももが入っていると、うっかり切りつけたときに出血多量で死ぬ危険もあるため、正しいフォームを覚えてから行うほうが安全です。

バトニングに特化したナイフは?

・ナイフ全体の耐久性が高い

・刃長130mm~180mm

・刃厚5mm~7mm

・ブレード形状はドロップポイントかユーティリティー

・ハンドル材はマイカルタかG10

こういった特徴を持つナイフがバトニングに特化しているかなと思います。

バトニングはチョッピング以上に負荷が大きいので、ナイフ全体が頑丈であることは必須。

刃長と刃厚は大きければ大きいほど割りやすくなりますが、斧ぐらいのサイズだとナイフを選ぶメリットが薄れてしまうので、片手で扱える範囲が良いでしょう。

ブレードの背は下向きにカーブしているほうが叩く力を伝えやすくなります。

ハンドル材はかるく叩く程度ならウッドでもいいのですが、ついつい強めに叩いてしまう人は強度があるマイカルタやG10にしたほうが安心です。

実例

ケーバー「BK2」。

刃厚約6.6mmのフルタングと、圧倒的な破壊力と堅牢性を持ったタクティカルナイフ。

細い枝であれば、バトニングの要領で横に切断することも可能。

ブレード鋼材は粘り強い1095を改良した1095Cro-Vanで、非常に刃こぼれに強い。

ハンドルは樹脂製だが、これまで数千回フルパワーで叩いても割れなかったので、耐久性は十分。もし不安であれば、別売のマイカルタハンドルに交換するという手もある。

バークリバー「ブラボー1」。

刃厚約5.5mmと、普通サイズのシースナイフとしては厚めで威力もなかなか。

コンベックスグラインドのため刃こぼれに強く、刃持ちも良く、

バトニングで酷使した後にフェザースティックに移行しても、十分な切れ味を発揮してくれる。

クードマン「298M」。

刃厚約5.3mmと、ブラボー1より僅かに薄いが、こちらのほうが刃幅があるためバトニング性能は上。

ある程度刃が入ると途中で薪が割れるので、妙な爽快感がある。

ナイフで薪割りはNGという意見も

ナイフの使い方として有名なバトニングですが…

「薪割りには本来、斧か鉈を使うべき。」

「ナイフだと刃こぼれや破損のリスクが高いので、よほどの緊急でないかぎりやらないほうがいい」

という意見もあり、これついては私も全面的に賛成です。

バトニングって流行りすぎて定着してしまったというか、間違っちゃいないけど正しくもないグレーな使い方なんですよね。

ブッシュクラフト本場の北欧でも、薪割りには斧を使うのが一般的なため、刃厚が4mmを超えるナイフはまず作らないそうです。

ただ、斧はヘッドの背を叩くのは基本的に厳禁で、しっかりした土台を用意する必要があるため…

小割を作るぐらいならナイフのほうが早かったりします。

直径5cm以上の薪を割る、一晩中焚き火をするから大量の薪が必要といった場合には斧を使ったほうが良いですが…

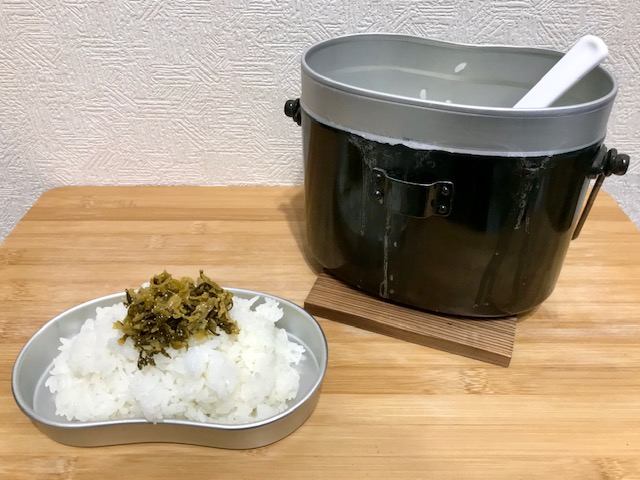

ソロストーブライトやファイヤーボックスなどの小さい焚き火台を使って、ちょっとお米を炊くとか、お湯を沸かしてコーヒーを淹れる程度であれば、ナイフで薪割りしたほうが楽かなと思います。

力を入れずにコンコン叩くぐらいなら、ナイフへの負担も少ないですからね。

以上、バトニングに特化したナイフについてでした!

焚き火をするとき、薪は必ずしも割る必要はないですが、たまにドーンとでっかい枝が落ちていると、本能的に割りたくなりますよね(笑)

野外では自分が欲しい太さの薪が入手できるとは限らないので、バトニング性能が高いナイフを持っていると安心感があります。

ケーバー ナイフ ベッカー BK2 KA-BAR コンパニオン

●クードマン CUD298M ブッシュクラフト ナイフ BOHLER N695鋼/マイカルタハンドル アウトドア,Cudeman BUSHCRAFT Knife

コメントを残す