こんにちは!のとむらです。昔の日本の子どもがみんな持っていたナイフ「肥後守」。勉強に使うえんぴつを削ったり、木を削って遊具を作ったりと、生活で重要な役割を担っていたと聞きます。

古くからあるナイフなので、あまり期待せずに買ったのですが、

意外にも実用性が高くてびっくりしました。

永尾駒製作所 肥後守 青紙割込 真鍮鞘 大

全長:約175mm(ナイフ収納時は約100mm)

刃長:約70mm

刃厚:約3mm

重量:約48g

100年以上の歴史がある老舗刃物メーカー「永尾駒製作所」。

こちらの青紙割込モデルはサイズが「特大」・「大」・「中」・「豆」の4種類あるのですが、最もスタンダードと思われる「大」を買いました。

それでも手のひらに収まるほどコンパクトで軽量。実用性を考えると、「特大」か「大」の2択になるでしょう。

小学生くらいのお子さんに買ってあげるにしても、「大」のほうが長く使えそうです。

最初はこんな感じの箱に入っています。なんだかお守りみたいだね。

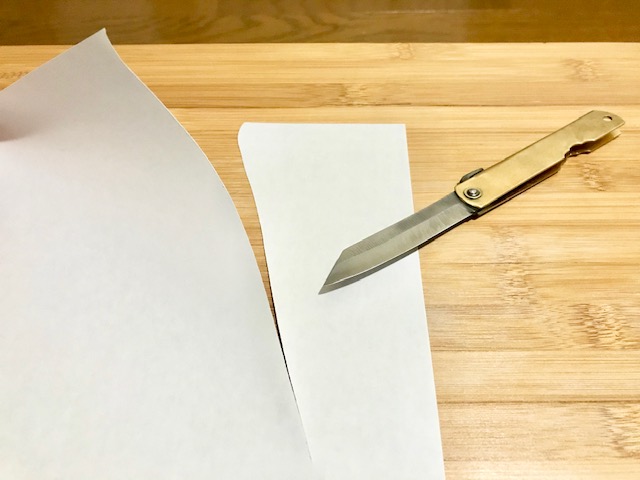

横向きでパシャリ。

ハンドルには登録商標の文字を刻印。人気が高すぎて類似品が多く出回ってしまったため、こうやって本物であることを証明しているそうです。

反対側も渋いですね。

刃厚は約3mm。折りたたみ式としては厚いほうです。

構造はいたってシンプル。これなら簡単には壊れなさそう。

手のひらに載せるとこんな感じ。ズボンのポケットにも入ります。小さすぎないので失くしにくいんじゃないですかね。

オピネル#8と同じくらいのサイズです。

切れ味

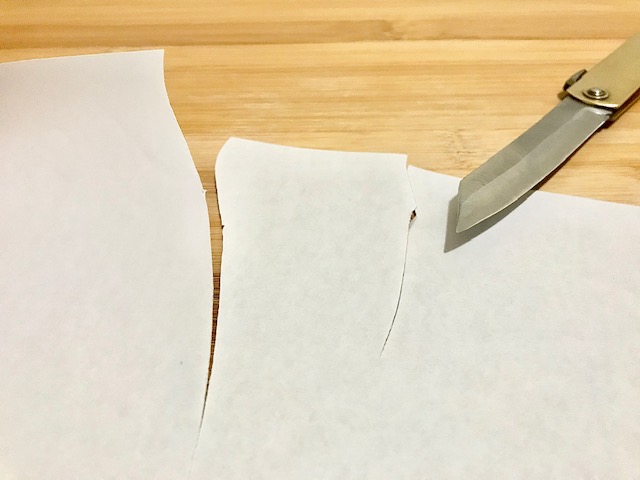

それではさっそく切れ味を見てみましょう。まずはコピー用紙から。

少し引っかかりを感じますが、まあまあキレイに切れました。

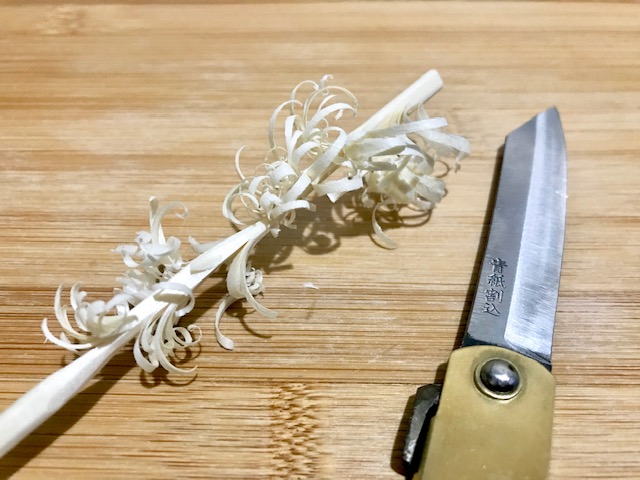

続いてわりばしフェザースティック。こちらもサクサク削れます。

初期の切れ味はもっとガタガタだと思っていたのですが、すごいですね。これが青紙の力か!

まだ伸びしろがありそうな感じがしたので、研いで再検証してみます。

コピー用紙は引っかかりのないスムーズな切り口に。紙がペロンペロンです。

わりばしフェザースティックは「何が起きたん?」ってぐらい、細かく削れるようになりました。

耐久性

せっかくなのでフィールドでも検証。直径5cmほどの堅い枝を削って、へし折れるかやってみましょう。この場合、切れ味というより耐久性が試されます。

ガリガリ。

あともう少し。

40分もかかりましたが、なんとか折れました(めっちゃ疲れた)

こじったり強い力を加えても刃こぼれなし。いやどうなってるんですか肥後守さん。

刃も一切曲がっておりません。伝説かよ。

ちなみに直径3cmほどの枝でフェザースティックを作るぐらいなら、わりと簡単にできます。

削る枝をうまく選べば、アウトドアでも使えますね。

ロック付いてないけど安全性が高い

肥後守にはロック機構がないため、チキリと呼ばれる部分を親指で押さえることで刃を固定します。

一見すると危なそうに見えるのですが、刃がハンドルにギュッと挟み込まれているので、そう簡単には閉じないんですよね。

そのかわり刃を開くときにも少し力が要りますが、安全性を考えるとメリットのほうが大きいです。

開くときはチキリを親指でグッと押してから、両手で開くとやりやすい。

ブレード鋼材

肥後守の青紙割込モデルのブレード鋼材は、「青紙」という硬い鋼(ハガネ)を柔らかい鉄て挟み込んで鍛造したもの。

切れ味が良く、耐久性があり、研ぎやすいというメリットがあります。

実際に切れ味はすこぶる良かったですし、太い枝を力いっぱいガリガリ削っても刃こぼれしませんでしたね。かるく研いだだけで切れ味が上がったので、研ぎやすさにも納得。

数千円で手に入るナイフとは思えないほどハイクオリティです。

ハンドル材

ハンドル材は真鍮(しんちゅう)。

渋くて重厚感があり、ピカピカの金とはまた違った魅力があります。

アメリカの有名なフォールディングナイフ、「バック フォールディングハンター#110」のハンドルにも真鍮が使われています。

デメリット

錆びやすいので調理に不向きなところですね。

乾いたパンとかなら切っても大丈夫だと思いますが、塩分があるものや、果物を切るのはやめておいたほうがよさそうです。

どうしても調理に使いたい場合は、こちらのステンレス鋼であるVG10モデルをおすすめします。

まとめ

てなわけで肥後守を試し切りした結果、えんぴつを削るだけにしておくには勿体ないほどの実力者でした。

コンパクトボディなのに、よく切れて頑丈。

これ一本だけでブッシュクラフトに挑戦するのも面白そうです。

肥後守 青紙割込 真鍮鞘 大

コメントを残す